鋼板加工ニュース

2022.08.17

2022.08.18

ものづくりの町「大阪・九条」の歴史をたどる 【vol.2】

明治期から戦前 = 賑わう九条

江戸時代に画期的な治水工事が施された九条一帯。そして迎えた幕末・明治です。

幕末に「川口」地区が開港して外国人居留地となります。

いまの川口しか知らない私たちには想像しがたいですが、江戸幕府が鎖国を解いた当時、この地には外国人が闊歩していたのです。

「川口外国人居留地」として栄え、西洋人が闊歩し、さらに中華街も形成されたようです。

のちに天王寺など上町台地方面に移転してしまった聖バルナバ病院、プール女学院、桃山学院、大阪女学院なども外国人によって当地で開設されたようです。

いまも残る川口キリスト教会は往時の雰囲気を残します。当時の川口は「開国」の最前線でした。

そして木津川をはさんだ対岸の「江之子島」には大阪府庁が置かれました。モダンで豪壮な建築物で、ここが明治から大正にかけての「大大阪」の中心だったのでした。木津川沿いには松島新地(遊郭)も開かれて栄えます。

この位置関係から、明治~大正~戦前にかけての九条は「西の心斎橋」と呼ばれるほど賑わいました。

現在の「九条新道」交差点(みなと通り=みずほ銀行九条支店のある交差点)は

かつて「花園橋」と呼ばれていました。明治36年、ここから大阪築港まで「大阪初の市電」が開業されています。

商店はもちろん映画館、寄席なども数多く並び、さぞかし賑やかだったことでしょう。

.jpg)

九条と工業の歴史

そんな華やかな九条が、一方で工業地帯への道を進みます。近代日本は富国強兵、殖産興業の時代に入り工業化の道をつきすすみます。

日露戦争後に八幡製鉄所が誕生し、日本の近代鉄鋼業の幕が開けました。

阪神間には数多くの工場が林立。重い鋼材は船舶で運ばれるため、水運に恵まれたこの地区で鉄鋼業が栄えます。(運河の多くは戦後に埋め立てられます。)

自動車がまだ珍しかった頃は、馬車で鋼材を運んだそうです。昭和30年代までは九条にも「馬小屋」があったというので、まさに隔世の感です。

坂元鋼材と九条

ここで、「坂元鋼材」の物語を若干挟ませていただきます。

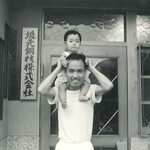

当社の初代・坂元正二(私の祖父)は郷里の播州(現・宍粟市山崎町)の出身。その当時、すでに大阪に出て鋼材業で成功した同郷の親戚を頼って1935年(昭和10年)に、郷里から大阪・九条に出てきています。

戦前に播州の山奥から近代化の進んだ大阪へ。おそらくは「外国」に出かけるほどの勇気があったと思われます。

殖産興業、富国強兵で鉄鋼需要はわきに沸いたことが推察されます。大阪・九条は人をひきよせる魅力に富んいたのでしょう。

そんな祖父母にも転機が訪れます。1941年(昭和16年)に商売をたたんで郷里に帰っています。社長である祖父に召集令状が出て出征したためです。

まさに当社の黎明期。祖父母はどのように時代を乗り越えたのか。

九条の地を切り開いてくれた多くの先人たち、当社の基礎を築いてくれた先祖に感謝します。(戦後の九条の物語は、次回に)